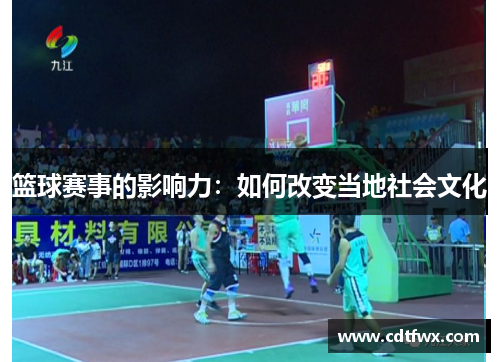

篮球赛事作为全球最具影响力的体育项目之一,其社会文化价值早已超越竞技本身。从社区凝聚力到经济推动力,从文化认同到青少年教育,篮球赛事通过多元路径重塑着地方社会的文化生态。本文将从社区归属感构建、经济活力激发、文化融合创新、青少年成长引导四个维度,系统剖析篮球赛事对当地社会文化的深层次影响,揭示体育赛事如何成为现代社会文化转型的重要驱动力。

1、社区归属感的凝聚

篮球赛事天然具备群体参与属性,从街头三对三到职业联赛,不同层级的赛事构建起立体化的社区互动网络。当社区居民共同为本地球队呐喊助威时,地域身份的认同感在集体欢呼中不断强化。美国NBA球队与所在城市的共生关系表明,一支具有历史积淀的球队往往成为城市文化名片,这种情感纽带甚至能跨越世代持续传承。

赛事期间的公共观赛空间创造新型社交场景。酒吧、广场等场所自发的观赛聚会,使陌生人因共同的情感投射建立联系。2019年男篮世界杯期间,佛山岭南明珠体育馆周边形成的球迷文化街区,不仅延续了赛事热度,更培育出常态化的社区交流平台。这种由赛事催生的公共空间,正在重构城市居民的社交模式。

必威西汉姆联草根赛事更深度渗透基层社会。中国"村BA"现象印证,当篮球运动与地方民俗结合,既能唤醒传统文化记忆,又创造出现代化的社区仪式。贵州台盘村的篮球盛会,将苗族歌舞、特色饮食与竞技体育有机融合,形成独具特色的文化景观,有效增强了村民的地域认同。

2、经济活力的持续激发

职业赛事的商业价值链直接拉动地方经济。门票收入、周边产品、广告赞助构成基础收益层,而赛事带动的餐饮住宿、交通旅游等衍生消费更具规模效应。统计显示,NBA常规赛期间,主场城市酒店入住率普遍提升30%-50%,这种经济辐射效应在中小型城市尤为显著。

赛事IP的长期运营创造持续价值。东莞篮球中心的"篮球文化综合体"模式,将体育训练、商业消费、文化展览等功能整合,形成全年无休的产业生态。这种基于赛事IP的深度开发,不仅提升场馆利用率,更培育出新的消费增长点,推动城市经济结构优化。

草根赛事同样蕴含经济潜能。福建晋江民营企业赞助的民间联赛,既提升企业品牌影响力,又为地方创造就业岗位。参赛球队的定制装备、赛事直播的流量变现、培训机构的衍生服务,构建起完整的产业链条,证明群众体育同样具备商业开发价值。

3、文化融合的创新实践

篮球运动成为跨文化交流的天然载体。NBA中国赛期间,中美拉拉队同台表演、中西音乐元素混编的背景音乐,展现文化对话的多种可能。这种文化混搭不仅丰富赛事观赏性,更潜移默化地促进观众对不同文化的理解和接纳。

地方特色文化借助赛事平台获得新生。CBA全明星周末引入的舞龙舞狮表演,将传统民俗与现代体育完美结合。东莞篮球博物馆打造的"篮球+龙舟"主题展览,成功实现非物质文化遗产的现代表达,证明体育赛事可以成为传统文化创新的试验场。

国际赛事推动文化价值观输出。姚明入选NBA名人堂的仪式,通过全球直播传递中国体育精神;CBA外援在社交媒体分享的中国生活见闻,成为文化传播的新渠道。这种双向文化交流,正在重塑地方文化的国际形象。

4、青少年成长的引导力量

篮球赛事构建正向价值坐标系。球星励志故事、团队协作精神、公平竞争原则,通过赛事传播深刻影响青少年价值观形成。东莞篮球学校开展的"篮球德育"课程,将规则意识、抗压能力培养融入训练体系,验证体育教育的综合育人功能。

群众赛事提供社会实践平台。NYBO青少年篮球公开赛创造的赛事运营志愿者岗位,让青少年在组织服务中培养责任意识。北京中学生篮球联赛设置的媒体中心,为学生记者提供采编实践机会,这种体验式教育弥补了课堂教育的不足。

篮球运动改变青少年生活方式。校园篮球联赛的普及显著提升了学生体质合格率,电子竞技与街头篮球的融合创新,则吸引更多青少年走出虚拟世界。深圳"篮球进社区"项目数据显示,持续参与篮球运动的青少年,社交焦虑指数下降27%,证明体育运动对心理健康的积极影响。

总结:

篮球赛事对社会文化的重塑是全方位、多层次的生态系统工程。从社区情感共鸣到经济价值创造,从文化创新实践到青少年成长引导,这项运动展现出超越体育范畴的社会整合力。当篮球架竖立在城市广场与乡村空地,它不仅是运动设施,更是文化传播的基站,持续输出着现代社会的价值理念与生活方式。

面对新时代的社会文化发展需求,篮球赛事的组织者需要更具战略眼光。既要保持竞技体育的专业性,又要拓展文化载体的包容性;既要追求经济效益,更要重视社会效益。唯有如此,篮球赛事才能真正成为推动社会文化进步的持久动力,在构建人类命运共同体的进程中发挥独特作用。